類学舎生で自然百姓塾の仕事をしている青木です。

自然百姓塾で実感する、日々日々の嬉しさ、発見、気づきなどを発信していきます♪

暦で「7月2日」は何の日?

この日はちょうど「半夏生」に当たります。半夏生のタイミングで植物のぐんぐん成長する力が、ぷっくり実をつける時期になっていきます。この切り替わりがとても重要です。

昔の人たちはこの「半夏生」のタイミングをとても大事にしていました。このタイミングでしっかりお手入れをしないと、たいていどこの畑も失敗します(笑)

農作業も半夏生ですべてを終わらせるので、半夏生の日を境に休暇を取る人はたくさんいます。私たちも今日はいったんお休みして、遊びのほうに進んでいきます!

午前 釣り竿を作ろう!リール?ロッド?そんなものは必要ない!(笑)

昔の子供は何をしていたか?

ゲーム機もお菓子もないのです。持っていたのは「肥後守(ひごのかみ)ナイフ」です。鉛筆削りなどでよく使われていました。聞いたことない人が大半だと思います。

そのナイフを持って、自分たちで遊び道具を作っていました。竹細工、釣り竿、秘密基地など全部を!与えられたもので満喫するのではなく、ゼロの所から知恵と工夫で満喫していました!

今回はその一例の「竹釣り竿」に挑戦していきたいと思います!

餌を捕まえにいこう!

今回の狙いは川に生きている「アブラハヤ」という魚です。アブラハヤは雑食でなんでも食べます。私たちの経験で「ミミズ」が一番釣れるので畑に探しに行きます。

じゃがいも畑に行ったり、田んぼに行ったりと探索します。「どこにいる?」の連発です(笑)、雨が降っていない分、地表がカチコチでなかなか探すのがとても難しかったです。見つけたのも少量です。

他の餌として「食パン」と「ウインナー」を用意しました。食べる?らしく、ミミズとどっちが食べる?の実験でもあります!

さぁ釣り竿を作ろう!

釣り竿は竿の部分と、糸と仕掛けを作れば完成です。

上級生の子が小さな子たちに糸の結び方や針の取り付け方など詳しく伝えていきます。

釣り糸や紐を結ぶのが難しく仕掛けづくりはとても苦労しました(笑)

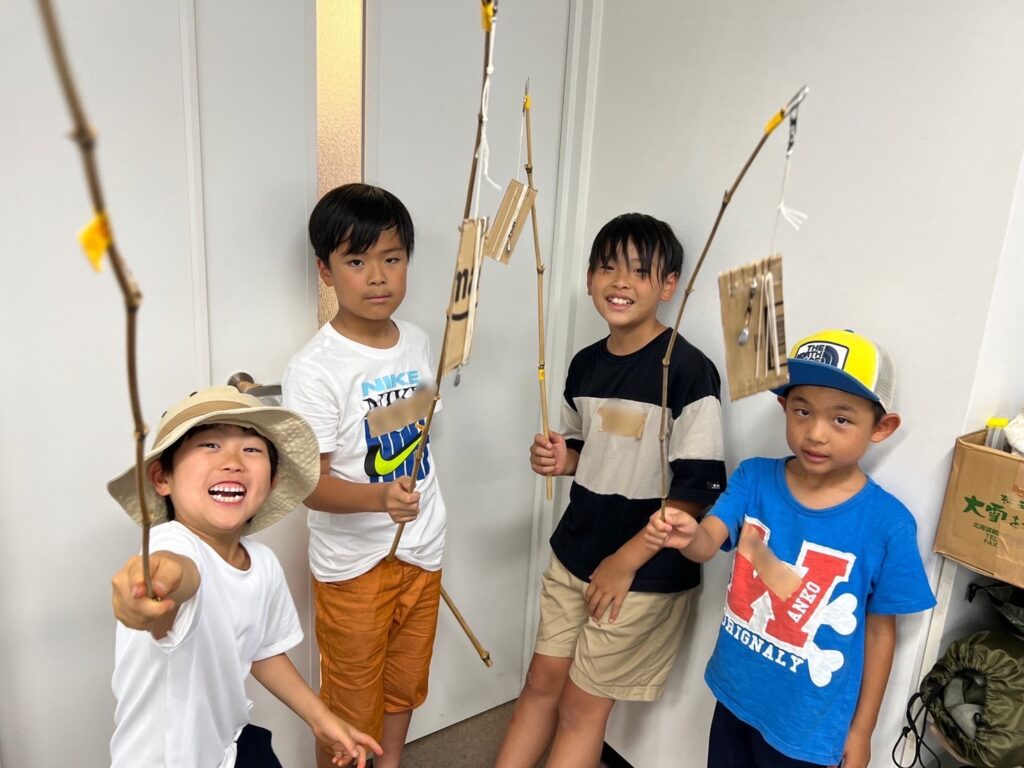

みんな真似して、吸収していきます。できた子はできない子たちにサポートしてくれるのがとても助かりました!

仕掛けも完成!釣りの練習と予行演習もバッチリです!あとは本番のみです!

午後 佐保川に釣りに行こう!もっとレベルを高く!あげていく!

まずみんなと一緒に考えたのは「安全管理」でした。

「どうすれば?無事にできる?」「みんなが怪我しないためには?」どのようなところが危険で安全か?何かが起きた時にどうすればいいか?を共有します。一人一人が安全管理にちゃんと目を向ければ、怪我は減る、困ることはないので子供たちも真剣に話を聞いて、考えてくれました。

共有して、準備ができたら出発します!

釣ってみよう!

開始しました。広い河原でよく釣れる釣り場は四つあり、それぞれ分散して釣っていきます。

自前の釣り竿を広げて、餌をつけて、水に垂らしていきます。釣っていたら釣り場4で最初の魚が釣れました!アブラハヤです!

その後から続々とみんな釣りだしていきます。初めて釣れてみんな興奮していました!ほかにも釣り竿ではなく網に変えて、ハゼを狙ったり、罠を自作して仕掛ける子もいました。みんな飽きずに挑戦し続けます!

みんな川で釣りは初めての人が大半です。実験してみましたが食パンとウインナーはあんまり釣れなかったです…「どうすれば魚が釣れる?」と工夫に頭を全力で!

釣りがひと段落したら、みんな遊び場で水浴びや水かけなどをして遊びます。容赦なく思いっきり濡れていました!(笑)

最後のバスはいつも騒がしいのに今回は驚くほど静かでびっくりしました(笑)また自分の釣り竿で川に出かけたいと言っている子もチラホラ…です!

昔の人たちの遊びをすれば、昔の人たちが感じていた感性が宿ります。今回やってみて一番感じたのは知恵と工夫をうまく使いこなすこと!

今回の釣りは、釣れる人は釣れますが、釣れない人は釣れません。その時に「どうすれば?いいかな?」「網に変えてみようかな?」自分なりに工夫するところに頭を使っていたのはとてもいい気づきだったと思います!

来週は昔の神様?!かかしづくり!お楽しみに!