類学舎生の青木です!

九月といえばいろいろ思い浮かべますが、自分はお月見を思い浮かべます。九月の月は「中秋の名月」と親しく呼ばれています。ほかの名前として「穂張月」「葉落月」と呼ばれています。現在はその始まりの月の新月です。異名で「八朔」と呼ばれています。柑橘系のはっさくの語源です。主に昔から豊作の予祝として、大切にされていました。

自然塾も豊作の予祝が新月からも、稲からも、野菜、山からも聞こえてきます。思う存分に楽しんでいきます!

午前 畑作業をしよう!

今回は海合宿で子供も、先生たちも少なくなっています。なので人数が足りない分、応援の先生が何人か来てくれました。

種まきのタイミングは一旦過ぎて、育てるフェーズに入ります。なので、子供たちの数が少なくてもどこの班も予定より早く終わっていました。

どちらかというと、畑の作業よりも収穫や開墾などの作業が多かった印象があります。

今回、注目したいポイントは収穫です!いよいよ本格的に収穫のタイミングに入りました。いつもはトマトが1個、キュウリが2個など少量で、細々な収穫でしたが今回から一度に大量に採れる収穫にはいります!

今回、目立って採れたのは大豆で、箱いっぱいになるほどの枝豆が採れました!その後、生徒が集まって一瞬で無くなりましたけど…(笑)

ほかにもバジル、キュウリ、トマト、ナス、落花生などが採れました!

大切にしたいのは自分たちで作った野菜ということです!1人が全部を作りあげたというより、毎週毎週、誰かが作業の交代をして、作り上げた結晶のようなものです。

残念ながら、実になる野菜の数はあまり多くはありませんが、農業というのはどういうものか?仲間と一緒に作業をするとは?命を育むことはどんなことか?を子供たちに大切にして欲しいです!

来週の収穫品が楽しみです!そして、ものづくりの準備と昼ごはんを食べに、教室に帰りました。

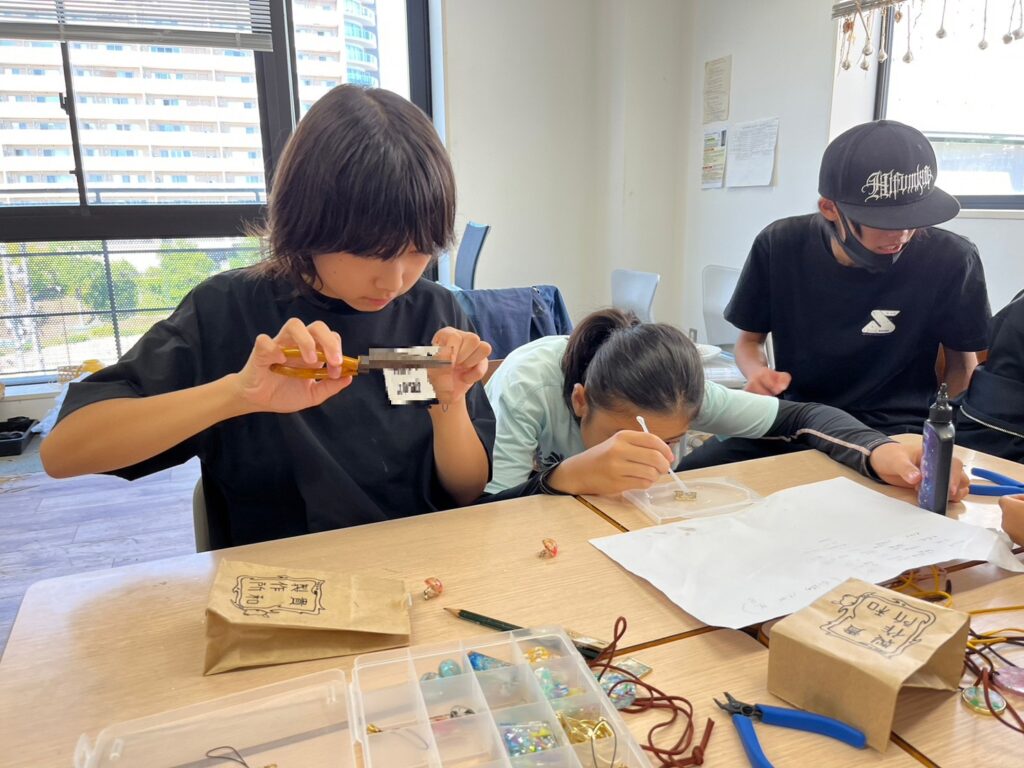

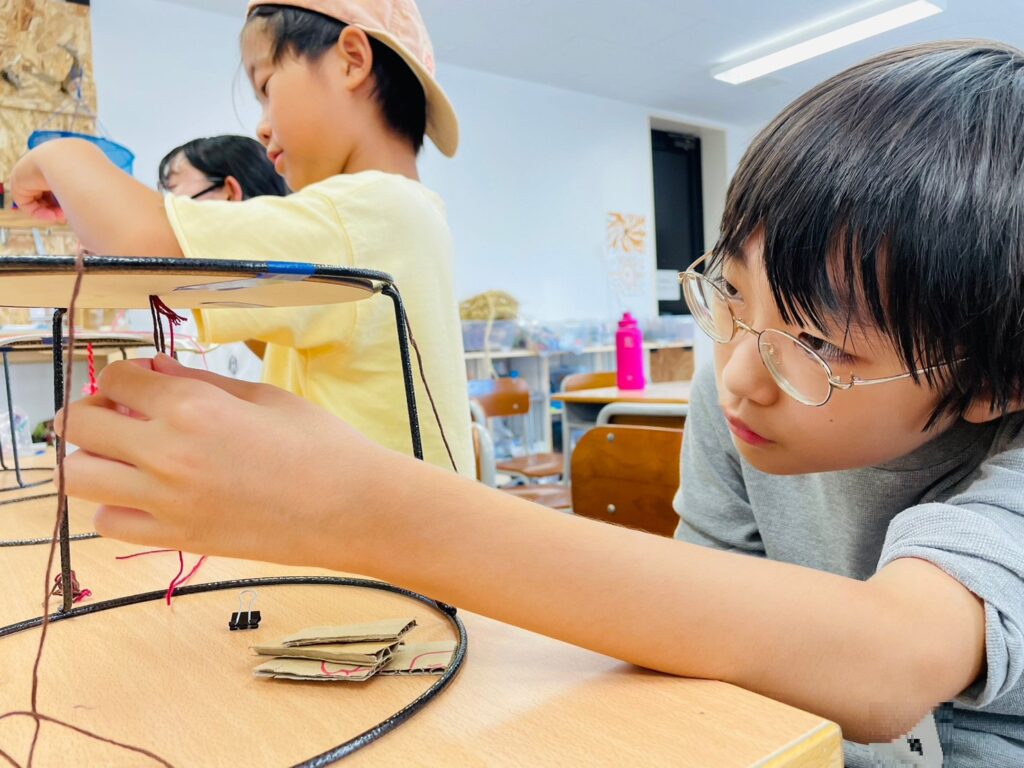

午後 ものづくりをしよう!

商品を生み出すためにものづくりをします!植物、ビーチコーミングアート、竹細工、織物職人がそれぞれ商品を作っています。

だんだん日を積み重ねると商品もできてきます。反面、ある壁が生まれてきました。それは同じ商品が多くなっていることです。

例えば、お茶作りならば同じ商品がいっぱい必要です。ですがアクセサリー系や置物系などは同じ商品ばっかだと、他の商品との差がつきにくいので売るのが難しくなってきます。

同じ商品ばっかだから、いろいろな工夫をしよう!とは全く言われていませんが、水面下に差をつけたいと気づき、みんな商品に工夫を凝らしていきます。

ビーチコーミングアートは、使う貝殻やシーグラスをそのまま貝殻テラリウムとして売る戦略を考えたり、織物も編み方の難度を上げて、より精巧の組紐、織物を作ったり、竹細工はかごに新たな編み方、デザインを施すなどの工夫をしていきます。

その工夫を立証できるのは本番だけです!その工夫は本番に成功を起こすか?失敗を起こすか?どちらも考えれば考えるほど面白くなってきます!(笑)

来週にどんな工夫を凝らしていくのかも、また別の戦略が出てくるのかも楽しみです(笑)

来週はいよいよ秋の本番の稲刈りと最後のものづくり企画です!お楽しみに!