類学舎生の青木です!

日本の二十四節季の「大雪」が近づいております。「大雪」は、山岳ばかりではなく平野でも雪が積もる季節です。しかし、今年は冬が大変遅れていて、冬の入りに遅れている地域があります。日本の文化的には年末年始のリセットの時期に近づいています。

活動などの「動き」より、どちらかというと冬には「振り返り」や「思索」が広がります。今年はどうだったのか?来年はどんな方向にかわっていくのか?と大きな視野で見てみたいですね!また新たな発見があるかもしれません!

午前 収穫した野菜で温かいおでんを作ろう!

今回の百姓塾も保護者様と一緒に活動していきます!

テーマは毎年恒例のおでんで、冬にはかかせない料理になっています。今、百姓塾は収穫品を楽しむ収穫祭の期間でもありますので、保護者様を含めて、温かく楽しんでいけたらいいと思います!

前回はカレーで、大根やカブ、葉物系があまり使えなかった分を、今回で思いっ切り使っていきます。前回のカレーにカブや大根をいれる班もありましたが、やっぱり大根などの根菜はお鍋がいちばんおいしいです。

根菜のカブや大根などは今まで以上に大きく育っていたので、食べることをみんな待ち望んでいました。

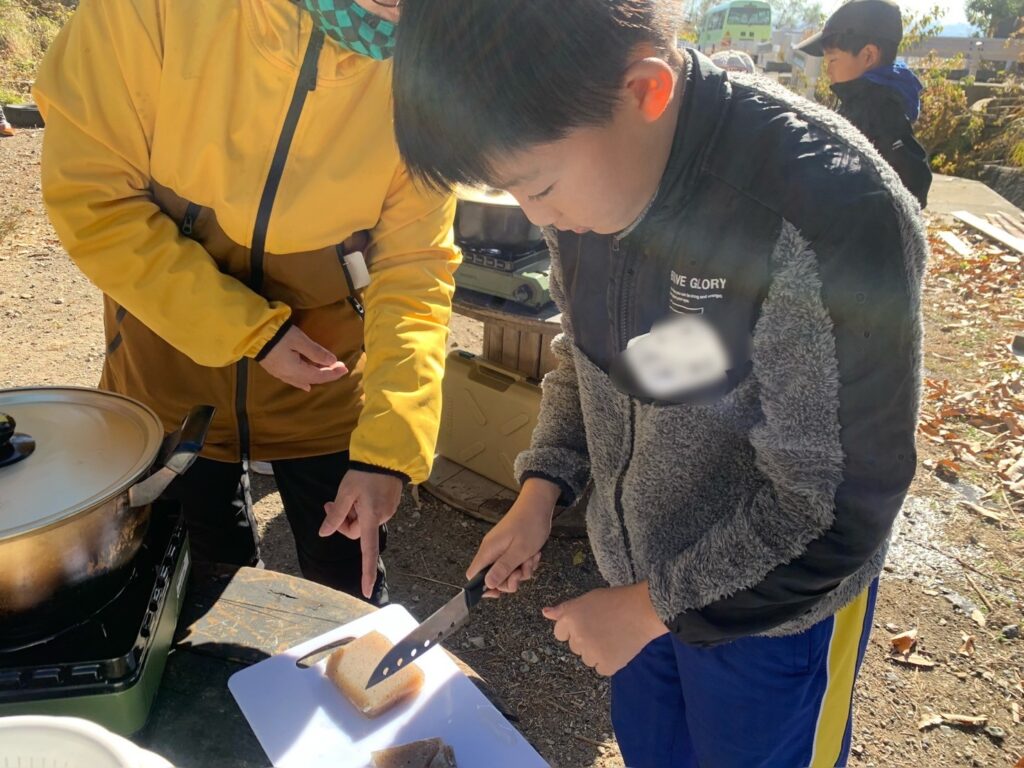

今回もアドベンチャーフィールドで調理をしていきます。

おでんの極意はしっかり煮込むことだと、みんなで最初に共有しました。煮込めば煮込むほどおいしくなるので、じっくり煮込むことに全力で力を注いでいきます。

どうすれば速くなるか?と考える中で細かな作業のゆで卵を作ったり、野菜を切ったりと、一つ一つ丁寧にどこの班も、お母さんやお父さんと協力していたのはいい雰囲気でした!

完成したら、さっそく食べていきます。

温かくてとても美味しいです♪特に自分たちで作った野菜の春菊が、おでんの透き通る出汁が春菊に効いていて本当においしいです!

子供たちも「大根がおいしい!」「自分たちの春菊がめっちゃうまい!」と自分たちが作った野菜のおいしさを感じられたこと、それが子供たちの保護者様に伝えられたことが本当にうれしかったです。

食べ終わったら、後片付けをして午後の会に移ります!

午後 先週拾った落ち葉の堆肥小屋を作ろう!

午後は教室に戻って、作業をしていきます。

先週拾った落ち葉を熟成させる堆肥小屋をみんなで作っていきます。落ち葉のみを使った堆肥は自然農法にとってはとても大切で、いい野菜を生み出す源です。今年はあまり堆肥を利用した農業はできていなかったので、来年のためにじっくり熟成して作っていきます。

小屋のほうは4枚の板を貼り合わせた囲いを作り、それを三段重ねにしたら完成です。

簡単かと思いきや、長さを揃えたり、単純な圧力に耐えられるように、1mm単位でズレをなくしたりと、微調整が子供たちの手だと難しいです。

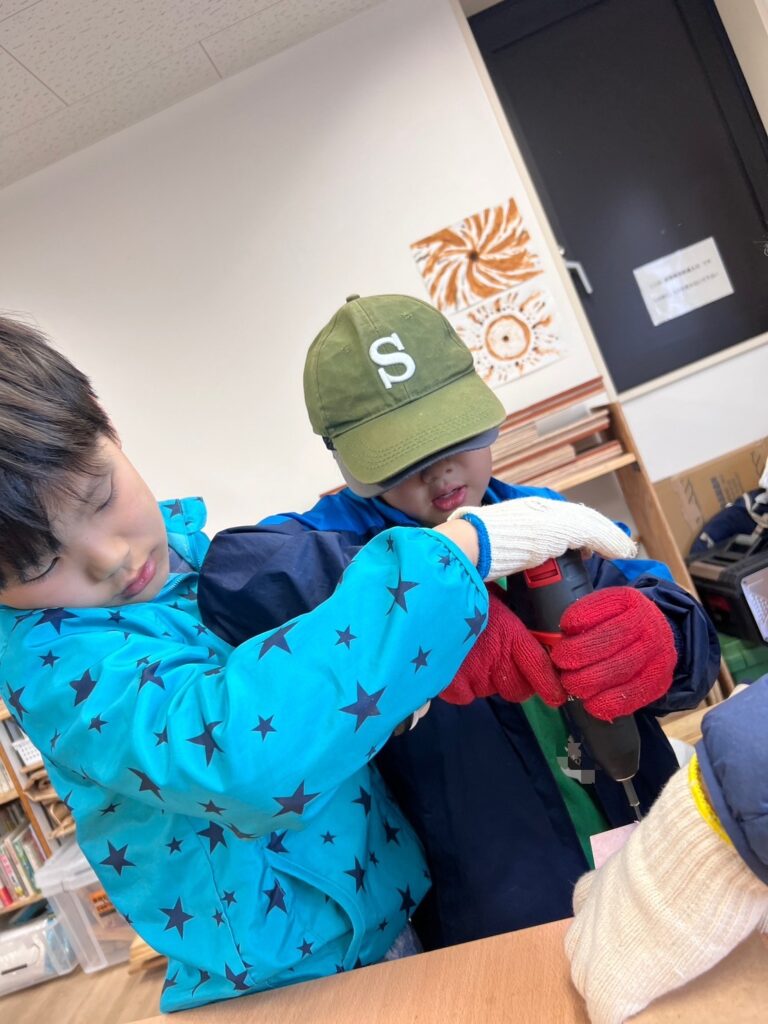

最初に工具の危険性や使い方を共有したらさっそく作っていきます。

寸法などを測って、書いて、堆肥小屋のイメージを沸かせていきます。意外とまっすぐな線が引けなくて苦戦しているグループがちょこちょこありました。

作業が早いグループはもうネジ打ちに入っています。強引に力を入れるとネジ穴を潰したり、変に力を入れるとまっすぐにネジを打ち込むことができません。ですが、たまにものすごくネジ打ちが上手い子がいて、みんなで真似します。

「なんでそんなうまいの?」「あ、なるほど。そういう腕の使い方が大事なのかーー」と出来る子を全力で真似して、堆肥小屋を完成させていきます。

他の班の子たちも「ここを抑えるから、ここの角度からネジを見てほしい!」「よし!ネジ打ちできた!次の作業!」とうまく連携して、どんどん作業をこなしていきます。

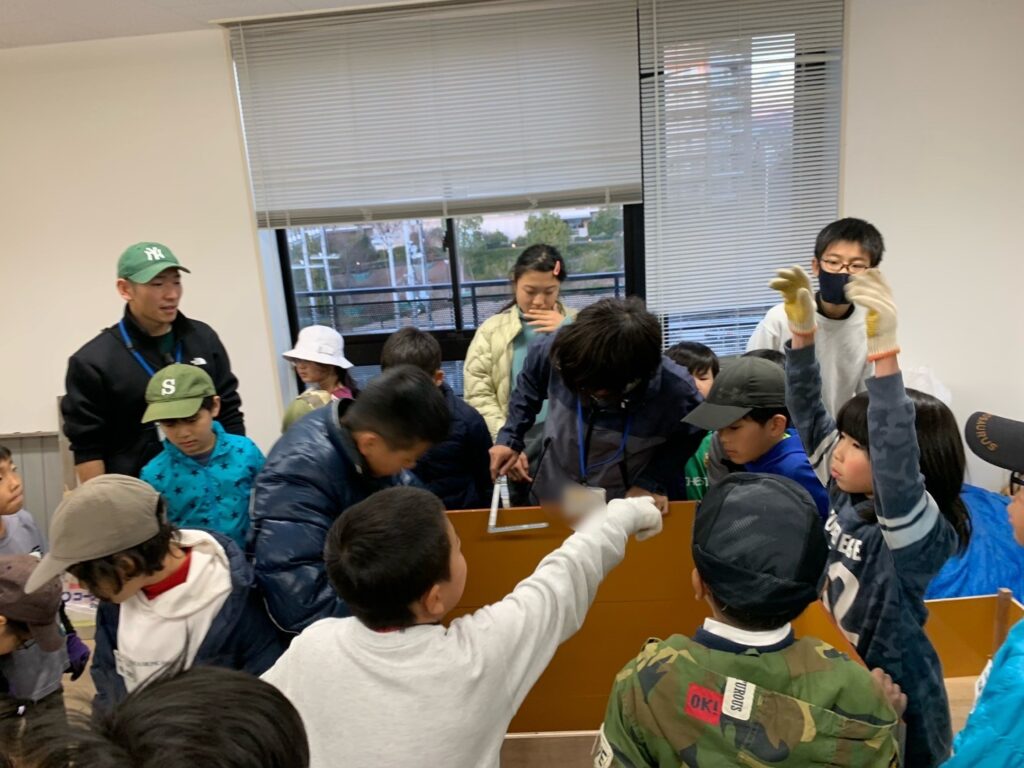

あっという間に終わりが来て、合計5個完成しました!

最後にその堆肥小屋を一つ一つ重ねて、大きい小屋にしていきます。寸法などがしっかりしていれば、すべての小屋がピタリと重なるはずです。重ならないなら、修正をしないといけません。

今回は……すべての小屋がピタリと重なりました!みんな嬉しくて感激です!

去年も小屋は重なりましたが、修正を何度も何度も繰り返しました。今回は修正をせずとも完成したので、達成感を大きく感じられました。

保護者様にも、百姓塾での課題を達成していく嬉しさを伝えられたのもよかったです。来週はキムチ作りとクリスマスリース作りです!お楽しみに!