自然百姓塾では、「日本人が生み出してきた食の文化」を学びながら、「人工物質ではない、本物の食材を‘おいしい’」とちゃんと感じられるような、味覚の育成も重要視しています。

とくに、和食、日本食では目に見えない微生物の力を生かした「発酵」食品がポイントであり、それは現在科学的にも効果があることが実証され、世界的な注目を浴びているものでもあります。

午前:うどん作りに向けて小麦の収穫!田んぼの草刈り、あぜ道に大豆の種まき2回目

午前中は、その発酵食品作りの材料となる、「大豆」の収穫に向けて、田んぼのあぜ道に大豆の種まきを再度行いました。無事収穫ができれば、来年以降の味噌作りや、しょうゆ作りなどに利用する予定です。

前回まいた大豆の種は、ある程度発芽はしたものの、残念ながら鳥に食べられたりなどでしっかり育っていませんでした。そこで、今回こそしっかりと大豆が育つように、場所の選定や鳥獣害対策をして大豆の種まきを行いました。

また、田植えから一ヶ月ほどたった稲の様子を観察し、必要な手助けとして、田んぼの中の草取りと、あぜ道の草刈も実施しました。

午後:味噌ソムリエに学ぶ味噌づくり&若桜町の梅農家さんの梅で梅ジュースづくり

午後は、毎回好評のみそ研究暦40年のみそソムリエの高橋さんをお呼びしての発酵食品作りを行いました。

今回のポイントは、「わかさ長期合宿」でお世話になっている福井県若狭町の梅農家民宿の「大下さん」の梅を使った「梅ジュース作り」です。

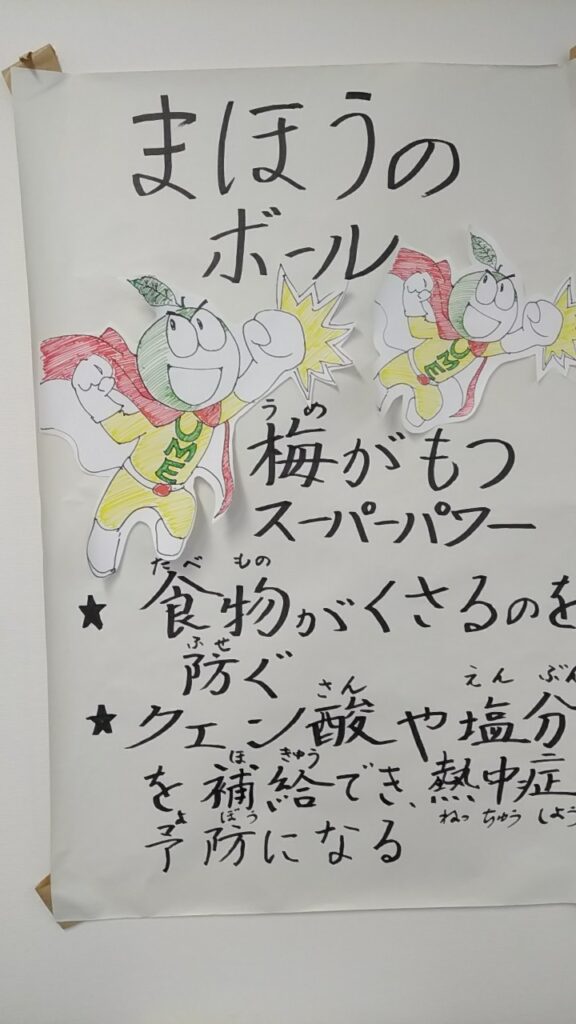

はじめに、ポスターを使いながら梅の効用を学びました。

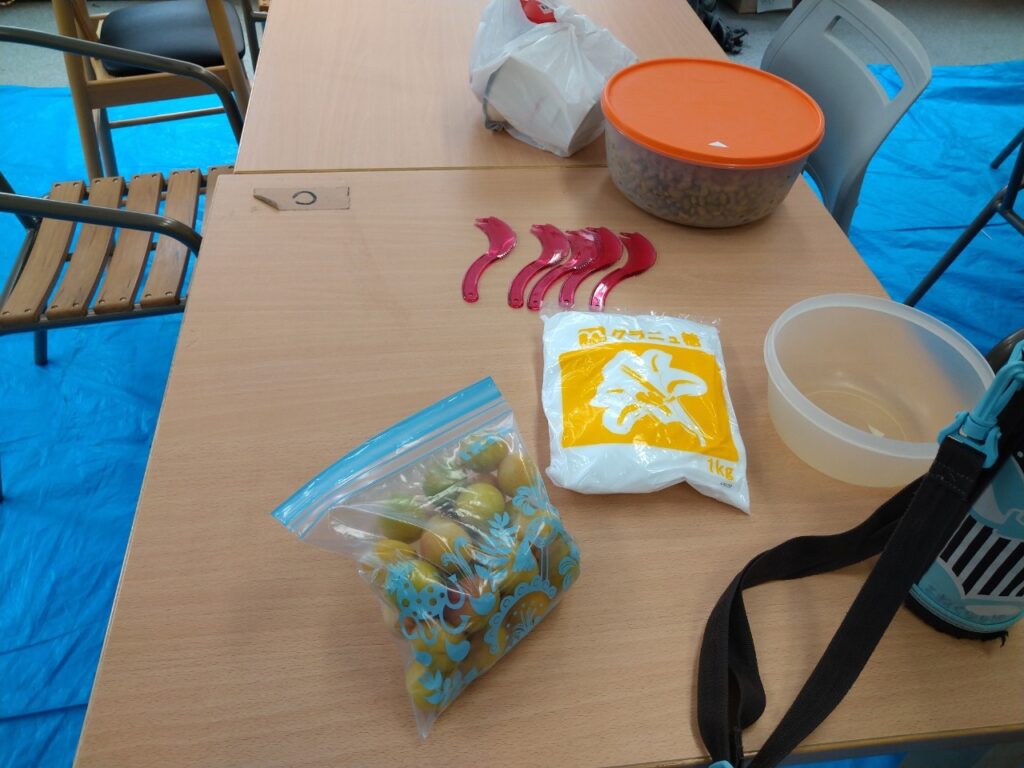

そして、市川さんから梅の実の皮のむき方を学びました。「万能ナイフ」を使って、皮むき。

むいた梅の実を容器につめてから、グラニュー糖を入れてよく振ります。振ってからしばらくすると、自然と梅のエキスが抽出されて、梅ジュースとなりました。とてもおいしかったです。

また、若狭町つながりということで、かつての「鯖街道」で有名な若狭湾で取れた鯖の缶詰を使った、味噌を作った後、鯖の味噌汁も作成し、味わいました。